50周年記念特集号(第一弾) JKホールディングス㈱ 青木慶一郎社長 着工減時代 資材販売に「支援サービス」も 即売会の魅せ方拡げ動員・売上増

――50周年インタビューにご対応いただきありがとうございます。早速ですが、建材卸売業最大手のJKホールディングス㈱の社長を務めておられる青木社長からみて、平成30(2018)年までの住宅業界をどのように捉えていますか。

青木社長:50周年おめでとうございます。全体を俯瞰してみると様々なことが変わりました。住宅資材が進化するのに伴って、耐震性や断熱性など住宅性能は確実に向上してきています。また、住宅着工戸数が年々減少する中で建材メーカーの再編も進んできています。この流れはバブル崩壊後に一気に進み出しました。1990年代後半からデフレが続いたため、安さを売りにする服飾品店や100円ショップの増加などが目立つ中で例外なく住宅も安い費用で家を建てる業者「ローコストビルダー」が一気に増加しました。年間着工戸数が数百戸規模の事業者「ビルダー」が増えてきたのも平成時代の特徴ではないでしょうか。対して昭和時代を振り返ってみると、積極的に「高くて良いものを供給していこう」という機運があったように思います。これは工務店さんも同じです。当時は木材の価格も高かったです。しかし、平成になってからは木材も含めたあらゆるモノの価格が下がってしまい、メーカーも撤退していきました。平成はローコスト住宅で需要を獲得していく時代だったと捉えています。

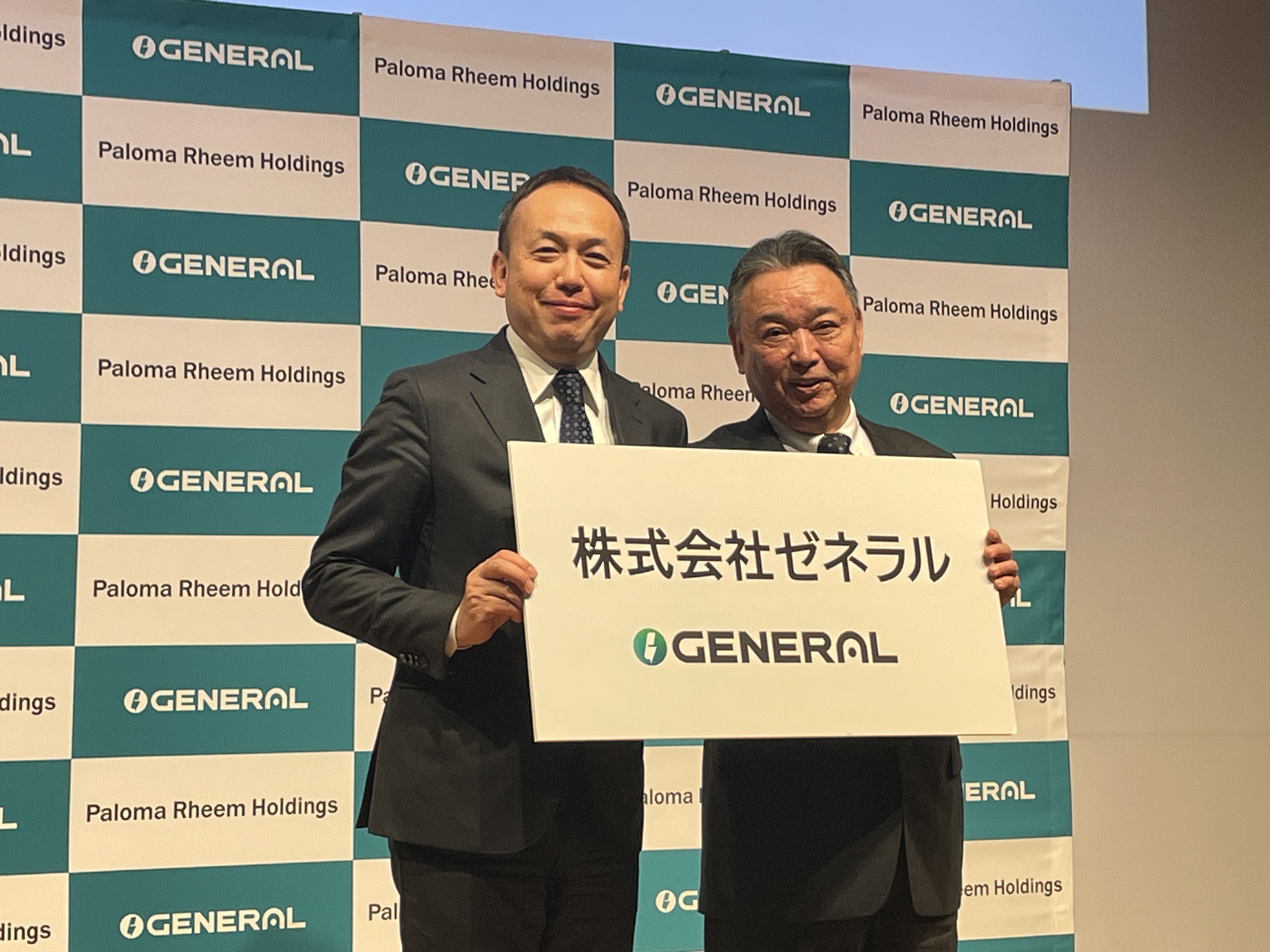

――統合することによるメリットについて青木社長の見解をお聞かせください。

青木社長:生産性や収益性の向上が挙げられるでしょう。住宅業界は住宅着工戸数の減少や価格競争によって、厳しい環境になっています。そんな環境下で生き残るためにはM&Aや、統合という選択肢が挙げられます。買収した側の企業も買収先の企業のポテンシャルを活かして売上を伸ばすことが可能になります。㈱丸吉が興国ハウジング㈱との対等合併を行い、商号をジャパン建材㈱に変更したのも平成10(1998)年の出来事でした。しかし、例えば弊社が子会社化した中でも、とある建築資材卸売事業を手掛ける企業では売上のピークが平成8(1996)年で、100億円を超えていました。しかし、足元の決算額では35~40億円ほどに減少していることは事実です。他の企業でも同じような傾向があり、今後の動向には注視が必要です。「統合せずに単独で事業を続ける」という構えで経営を維持されている企業もありますが、それはとても立派なことだと思います。

――一方で「これは変えなくてもよかったのではないか」ということや、「今のまま変えずに大事に残していきたい」というようなことはあるのでしょうか。

青木社長:これは住宅業界に限ったことではありませんが、ITや通信技術が発達した一方でコミュニケーションが希薄化するという現象が起こっているように感じます。昔の方が社内でも取引先でも熱気があったというか、人間関係がウエットだったと感じます。今の時代は比較的ドライと感じる方がいらっしゃるのではないでしょうか。こうした傾向は先述の通り、ITや通信技術が発達した結果かもしれません。しかし、住宅ではこうした技術発達によって性能や流通機能が格段に良くなった恩恵があります。

――難しいとは思いますが、ドライになったコミュニケーションをまた元に戻せるような方法はあるのでしょうか。

青木社長:コミュニケーションがドライになったというのはあくまでも私個人の意見です。今の若い方にとっては今のコミュニケーションのあり方が標準ですから、我々はそれに合わせていかなければならないと考えています。いくら「それはおかしい」と古き良き時代を取り戻そうとしても、社員がついてきてくれなければ意味がありません。私でさえ、新卒で入社したころには諸先輩方から「新人類」(1950年代中旬~1960年代後半に生まれた世代。それまでとは異なる感性や価値観、行動規範を持っている世代とされた)と呼ばれたり、揶揄されたりすることがありました。私達が当時、諸先輩方から指摘を受けてきた構図は、今の20代の方々と我々の関係に似ているのではないでしょうか。しかし、業界や企業は今後、そういった若い方が入り込みやすい環境にしなければ続いていかないと考えます。弊社としても今の世代がどのような考えを持っているのか目線を合わせて、対応していきたいと考えています。

――青木社長が今のお立場に就任されるまでに手掛けた仕事の中で、印象的だった仕事などはありますか。

青木社長:展示会のあり方を変えていったことが挙げられます。今も開催しているJKフェアは基本的には展示即売会ですが、提案の場とするなど、見せ方の幅を拡げました。また、仕入先など取引企業も増やしました。例えば当時はメインの取り扱い商材ではなかったCADソフトなども展示会のラインアップに加える試みを行ったのです。これによって展示会のアイテムにおいてメーカー様数が増えたほか、売上、動員数も大幅に増加しました。さらに弊社としては、工務店様の住まいづくりを支援するサービス「JKサポートセンター」を作る取り組みも行い、建材資材などハード面だけではない、付加価値やサービスで工務店様を支援できる仕組みを作っていきました。平成時代に入ってから住宅着工戸数の減少に対して弊社も相当な危機感を持っていました。そこで、いかにお客様に勝ちぬいていただくか、強くなっていただくかを考えた結果、こうしたソフト面の支援にも注力していったのだと思っています。当時はモノを売る以外に支援というサービスも売り始めた時代だったと捉えています。

――平成30(2018)年までの業界と現在を比べたリフォームのトレンドはどのように捉えていらっしゃいますでしょうか。

青木社長:当時はスクラップ&ビルドによる新築が多勢を占めていましたが、今は空き家など古い物件が増えてきました。これに伴って不動産の買い取り再販ビジネスが増加し始め、主軸事業としている事業者もあるようです。従来リフォームは新築事業とともに行うことが多かったように認識していますが、買い取り再販事業を主軸とする企業が増えているというのは業界として変わったことではないでしょうか。しかし、工務店様からはリフォームよりも新築のほうが(取り組む事業としては)良いという声を聞きます。新築の方が手間や利益率の観点から有利であるためです。

【日本住宅新聞6月15日号より一部抜粋】