完了検査までに計画変更があってもうまく対応する

4月以降、着工する全ての住宅・建築物は、原則、省エネ基準の適合が義務付けられている。建築確認申請では、建築基準法等に基づく各規定への適合とともに、申請建築物が省エネ適判の対象かどうかが審査される。省エネ適判申請では、外皮性能基準と一次エネルギー消費量基準それぞれについて、設計図書等と計算根拠との整合や、省エネ基準への適合が審査される。

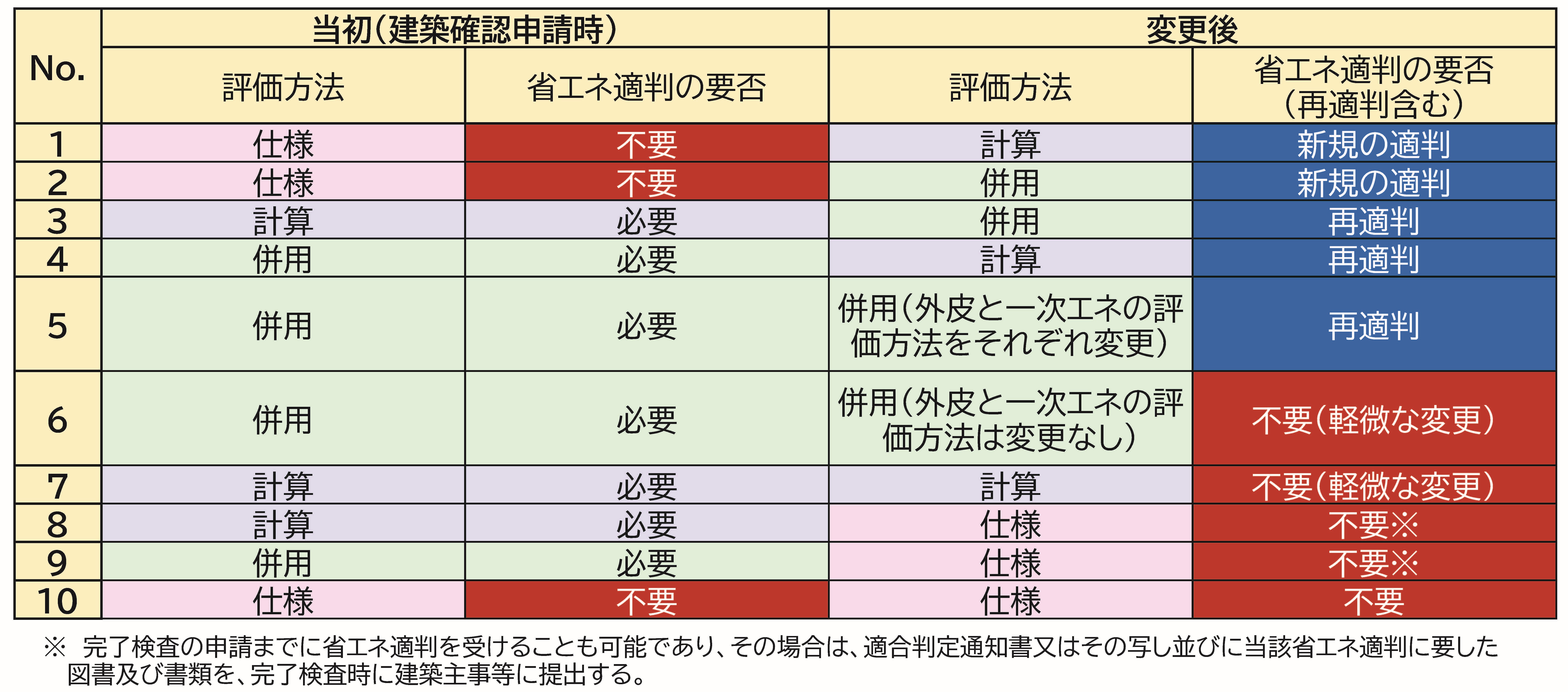

そして、建築確認申請時に仕様ルートの場合は省エネ適判は不要だ。一方、標準計算ルート・併用ルートの場合は省エネ適判が必要となる。こうした中、完了検査までの間に計画に変更があった場合は、省エネ適判の再実施や、軽微変更手続きを行うことが必要となる場合がある。

まず、変更前及び変更後いずれも仕様基準に適合する場合、省エネ適判は不要だ(上図№10)。また、仕様ルートから標準計算ルート・併用ルートに変更する場合は、省エネ適判を受ける必要がある(№1・2)。一方、標準計算ルート・併用ルートから仕様ルートに変更する場合は、変更の省エネ適判は不要となっている(№8・9)。

次に、用途が変更されない場合であって、外皮性能及び一次エネルギー消費量に係る評価方法の変更を伴わず、変更内容が軽微な変更に該当する場合は、変更の省エネ適判は不要だ(№6・7)。

軽微な変更に該当する1つは、「建築物の省エネ性能を向上させる変更又は省エネ性能に影響しないことが明らかな変更」。具体的には住宅の場合、「外皮の各部位の熱貫流率若しくは線熱貫流率又は日射熱取得率が増加しない変更(外皮の各部位の面積が変わらない場合に限る)、又は開口部の面積が増加しない変更(開口部の仕様が変わらない場合に限る)」、「通風等の利用によりエネルギー消費性能が低下しない変更」、「空気調和設備等の効率が低下しない又は損失が増加しない変更(制御方法等の変更を含む)」、「エネルギーの効率的利用を図ることのできる設備の新設又は増設」等があてはまる。

その他、「一定以上のエネルギー消費性能を有する建築物について、一定の範囲内でエネルギー消費性能を低下させる変更」も軽微な変更に該当する。具体的には住宅の場合、「主たる居室、その他の居室又は非居室の床面積について、それぞれ10%を超えない増減」、「外皮面積の合計に変更がなく、変更前の外皮平均熱貫流率、冷房期の平均日射熱取得率が基準値の0・9倍以下の場合に、次の(イ)~(ニ)のいずれかに該当し、これ以外の事項についてエネルギー消費性能が低下しない変更」等の2つだ。(イ)~(ニ)を列挙すると、

(イ)開口部の面積増加分が外皮面積の合計の1/200を超えない変更

(ロ)変更する開口部面積が外皮面積の合計の1/200を超えない場合の断熱性能、日射遮蔽性能若しくはその両方が低下する変更又は日射遮蔽部材をなくす変更

(ハ)変更する外皮の面積の合計が外皮面積の合計の1/100を超えない場合の開口部以外の外皮の断熱性能が低下する変更

(ニ)基礎断熱の基礎形状等の変更

――等があてはまる。

また、用途の変更や計算方法の変更の場合は、省エネ適判の再実施が必要となる(№3・4・5)。

準備しないといけない申請書類は多岐にわたるため、意匠図と設備図・省エネ計算書などの作成者が異なることが多くあるだろう。そうすると、「図面と外皮計算書・Webプログラム入力シートとで、断熱仕様(材種、材厚、物性値等)が不整合」、「図面とWebプログラム入力画面・入力シートとで、換気などの設備仕様(型番、性能値等)が不整合」等のミスが生じる場合がある。統括する担当者を決める等、対応策も考える必要があるといえる。

【日本住宅新聞2025年4月5日号より一部抜粋】