金物で補強する『管柱』の住宅が増加

1995年に起きた阪神・淡路大震災を受け、2000(平成12)年に建築基準法の改正が行われた。同改正により木造住宅において、構造材とその場所に応じて継手や仕口の仕様が決められ、今日のように金物による補強が必要となっている。

木造住宅に使用する接合金物は住宅の安全性や耐震性に関わるため、「平成12年建設省告示第1460号」に規定された仕様の接合金物を使わなければならない。告示の要求を満たす接合金物として、(公財)日本住宅・木材技術センターが定める【木造軸組工法用接合金物規格のZマーク表示金物】などがある。

Zマーク表示金物は、1978年に同センターが軸組工法用接合金物として制定した規格金物だ。「木造建築物用接合金物認定規格」にはこの他、【枠組壁工法用のCマーク表示金物】、【丸太組工法用のMマーク表示金物】、【CLTパネル工法用のxマーク表示金物】、【これらと同等のDマーク表示金物】、【品質・性能を認定するSマーク表示金物】などがある。

国土交通省大臣官房官庁営繕統一基準「公共建築木造工事標準仕様書(平成31年度版)」では、軸組工法、枠組壁工法、丸太組工法、CLTパネル工法の木造建築に使用する接合金物は、日本住宅・木材技術センターが規定する「木造建築物用接合金物認定規格」に適合しなければならない。

このようにZマーク表示金物などは国の基準や仕様書等に対応した接合金物なので、安心して使用することができる。一方、同センターは「規格金物以外の接合金物を使用する場合は、材質や表面処理の性能等を監督職員に提出するなどの注意が必要」としている。

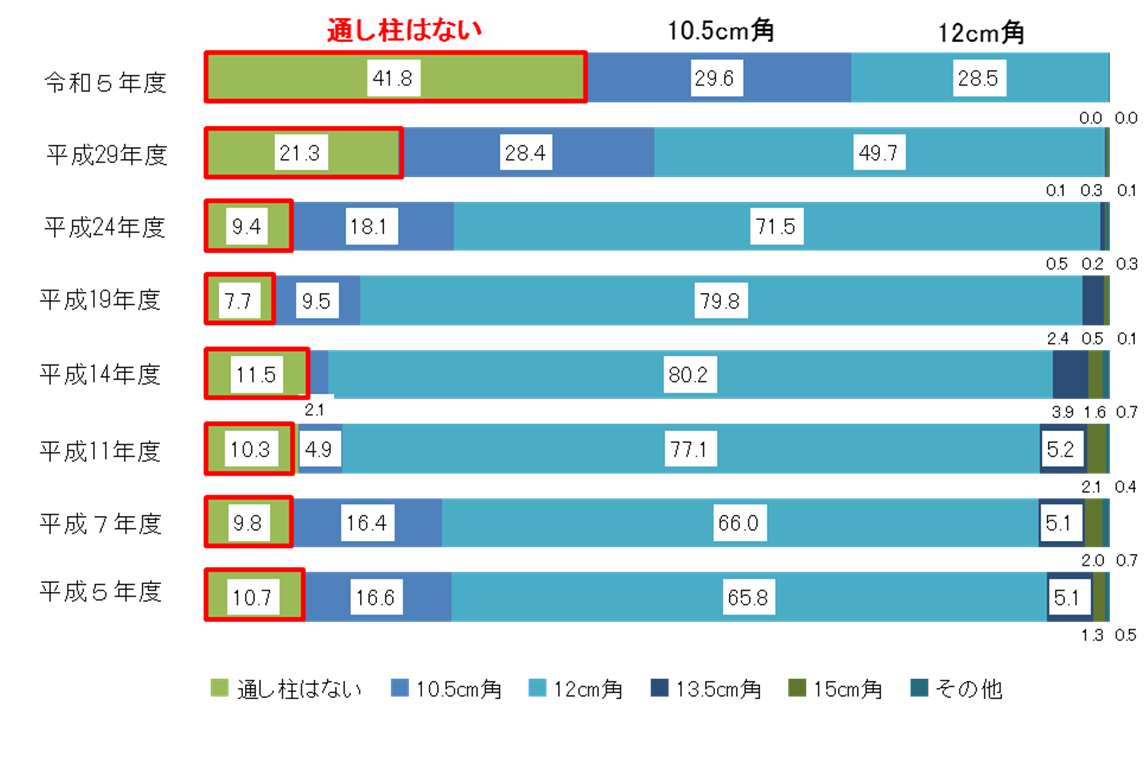

また、今年の6月に公表された(独)住宅金融支援機構が行った「令和5年度【フラット35】住宅仕様実態調査」の結果によると、従来『通し柱』が多く採用されてきたが、「通し柱はない」の割合は平成24年度の約1割から令和5年度は約4割へと大幅に増加していることがわかった。同団体担当者は「ウッドショック等による資材高騰を背景に、材料費や輸送コストで優位な『管柱』の選択が加速したものと考えられる。また、『管柱』の金物緊結の普及や、現場での取り回しがしやすいことも『管柱』増加の要因といえる」とした。

建築基準法施行令第43条第5項では、「階数が二以上の建築物におけるすみ柱又はこれに準ずる柱は、通し柱としなければならない。ただし、接合部を通し柱と同等以上の耐力を有するように補強した場合においては、この限りでない」と規定されている。

このようにすみ柱などを必ず『通し柱』にする必要はなく、同等以上の耐力を見込むことができれば金物で補強する『管柱』で建築することができる。そして実験などにより、105㎜角・120㎜角の材を利用した場合、『通し柱』より金物で補強する『管柱』の方が耐力がある可能性を指摘している。今一度『通し柱』にするのか『管柱』にするのか考えてみる必要があるといえる。

【日本住宅新聞7月25日号より一部抜粋】

.jpg)