ネオニコチノイド系防除剤 「危険ではない」と強調

エンバイロサイエンスジャパン㈱(東京都千代田区)は3月14日、東京都内でEnvuセミナーを開催した。この中で同社からネオニコチノイド系しろあり防除剤「ハチクサン」の安全性について訴えがあった。担当者は「ネオニコチノイドは危険ではない」と切り出した。

ネオニコチノイド系殺虫剤はニコチンに似た化学構造をもち、昆虫の神経系に作用することで殺虫効果を発揮する薬剤だ。様々な害虫に効果があることから農作物の保護にも広く使用されてきた。また植物全体に浸透することから持続性も比較的長いとされる。

ネオニコチノイド系殺虫剤を使用する場合には安全性評価を行い、問題がない製品のみを農林水産省が登録する。

しかし、植物の花粉を媒介するミツバチなどの昆虫に悪影響が出る可能性があるとの意見がある。具体的にはネオニコチノイド系殺虫剤にはミツバチの方向感覚を喪失させるなど神経系に作用するため、その影響を受けたミツバチが巣に帰れず死に至る可能性が高くなるとされている。

このような意見について担当者は「風評被害と捉えている」と指摘する。その理由として世界の飼育ミツバチのコロニー数は増加傾向にあり、国別にみれば一時期減少がみられるエリアもあるが、その後は悪化していないことなどを挙げた。

ネオニコチノイド系殺虫剤とミツバチの関連について注目されたきっかけは2000年代欧米で発生したミツバチの群れの消失だ。米国では2006年以降5年連続でミツバチの群れの3割が越冬できずに消失するという現象「蜂群崩壊症候群」(CCD)が発生した。その一因が農薬である可能性があると考えられている。しかし、ミツバチの減少要因としてはその他「ダニ等の寄生虫や害虫」、「周辺環境の変化」、「異常気象」なども指摘されている点に留意が必要だ。

農林水産省は「我が国では、現在までCCDは報告されていない」とした上で「農薬が原因と疑われる蜜蜂被害の全国調査、被害を減らすための対策の推進等の取組を行っている」としている。

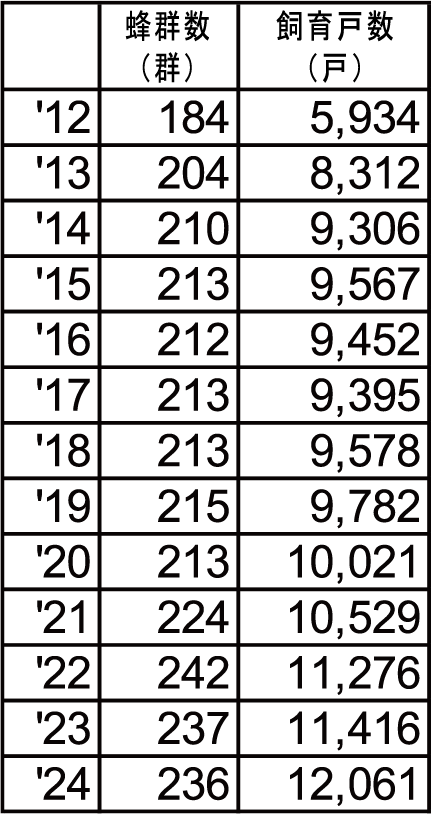

参考として我が国におけるミツバチ養蜂家を取り巻く情勢を示す。農水省はミツバチ養蜂家の数を各都道府県から聞き取り調査で集計している。これによるとミツバチ養蜂家の数を指す飼育戸数は2013年から2024年まで増加傾向で推移している。

一方で養蜂家がもつ巣箱の数を指す「蜂群数」は2022年以降減少しているが、微減に留まっている。なお、同統計のほかに農水省は農薬が原因と疑われる蜜蜂被害の報告も受けている点には留意したい。

ハチクサン散布場所は床下

ミツバチの接触機会なし

エンバイロサイエンスジャパンの担当者はネオニコチノイド系しろあり防除剤「ハチクサン」の安全性について補足した。薬剤の散布エリアは主に家の床下土壌となるが、床下はミツバチの活動場所ではない。同社は「ミツバチがハチクサンの有効成分であるネオニコチノイド系殺虫剤であるイミダクロプリドに接触する機会はない」としている。

また、ハチクサンが与える農業への影響についても灌漑用水路や河川などの水系から離れた箇所で施工するほか、ハチクサンを土壌に散布しても殺虫成分のイミダクロプリドは土壌表面から8・4cmを超えて下方に移行していなかったという。同社は「一般的に施工箇所から遠く移動することはない」としている。

最後に担当者は「事実は何なのかということをご理解いただきながら、(中略)弊社製品をご愛顧いただければと思う」とデータや情報を冷静に分析する重要性について訴えた。

【日本住宅新聞2025年3月25日号より一部抜粋】

図表:出典:農林水産省 ミツバチ飼育戸数と蜂群数の推移