住宅地4年連続で上昇 地価公示

国土交通省は18日、令和7年地価公示を発表した。全国平均では、全用途平均・住宅地・商業地のいずれも4年連続で上昇し、上昇幅が拡大。住宅地では、低金利環境の継続などにより引き続き住宅需要は堅調で、特に東京圏、大阪圏の中心部などにおいて高い上昇を示した。

これは地価公示法に基づき、国土交通省土地鑑定委員会(委員長: 横山美夏京都大学大学院教授)が、一般の土地の取引価格の指標とすることなどを目的に運用されているもの。同委員会が選定した標準地に基づき、毎年1月1日時点の1㎡あたりの正常な価格を公示しており、不動産取引や税制、公共事業の基準として広く活用されている。工務店にとっても、土地選定や事業戦略を支える不可欠な情報源といえるだろう。

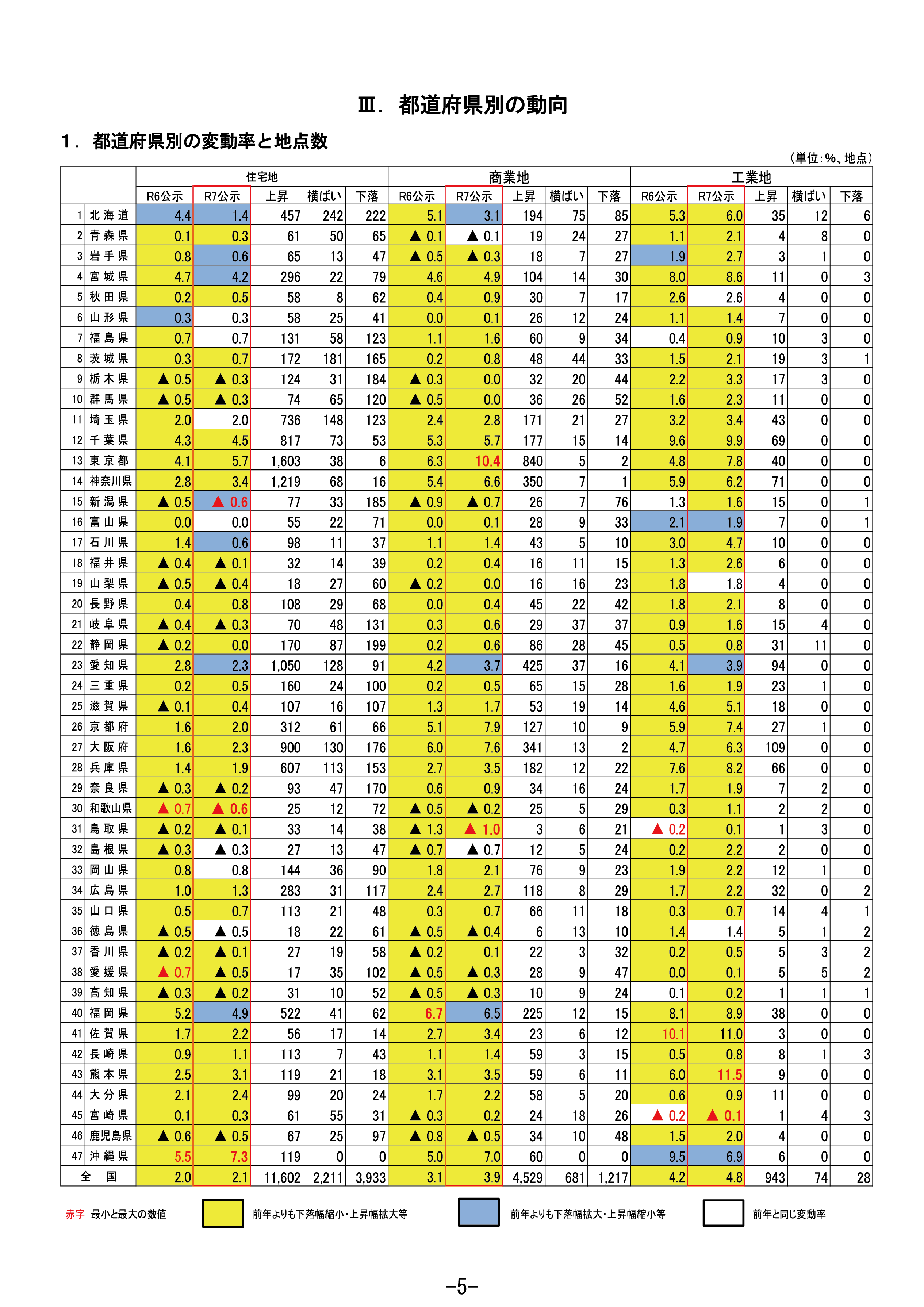

今回発表された地価公示のうち、住宅地についてみると、全国で2・1%の増加。東京圏の平均変動率は4・2%と4年連続で上昇し、上昇幅が拡大した。大阪圏の平均変動率は2・1%と4年連続で上昇し、上昇幅が拡大。名古屋圏の平均変動率は2・3%と4年連続で上昇したが、上昇幅はやや縮小している。

地方圏は1・0%の上昇。このうち、地方四市(札幌市、仙台市、広島市、福岡市)では全体的に上昇幅がやや縮小したものの、その他の地域では概ね拡大傾向が継続中で、平均変動率は4・9%と12年連続で上昇した。一方で、上昇幅は全体で見ると縮小している。地方四市を除くその他の地域の平均変動率は0・6%と3年連続で上昇し、上昇幅は昨年同様となった。

今回の傾向について同省は「低金利環境の継続などにより、引き続き住宅需要は堅調であり、地価上昇が継続。特に、東京圏や大阪圏の中心部などにおいて高い上昇を示した」と分析している。この他、「交通利便性や生活利便性に優れ、転入者が多い地域では、堅調な住宅需要に支えられ、比較的高い上昇が継続している」とした。

また、リゾート地・観光地では、外国人向けの別荘・コンドミニアム需要や地元の住宅需要などを背景に、引き続き高い上昇となった地点が見られる。これを受け、「駅周辺などマンション需要度の競合が見られる地域では高い上昇を示している」とした。

加えて大手半導体メーカーの工場が進出している地域では、従業員向けの住宅需要のほか、関連企業の工業用地、また事務所、ホテル、店舗などの需要も旺盛だ。このため、引き続き、住宅地、商業地、工業地ともに高い上昇となっている。その反面、令和 6年能登半島地震などにより、大きな被害を受けた地域では、地価が大きく下落した。

住まいづくりは地域づくり

建築費と人件費に加え、今回の地価公示では土地の価格も上昇傾向が続いていることが示された。こうした中、工務店は地域の実情に合わせた設計や商品企画を行うことで、顧客の多様なニーズに応えるよう検討する必要がありそうだ。

改めて土地は住宅などの建築物を通じて命を吹き込まれ、地域社会や経済に大きな影響を与えるもの。そのため、住まいづくりは持続可能な地域づくりに直結するものといえるだろう。工務店はこうした関係を理解し、どのような提案が可能となるかを知るためにも、自身の商圏とする地域の地価公示を確認して欲しい。

【日本住宅新聞2025年3月25日号より一部抜粋】