令和6年度BIM実態調査 導入割合は令和4年度比10ポイント以上増

国土交通省は、建築業界全体の生産性向上を実現するために建築のライフサイクルの各工程において、BIMデータの活用・普及を推進している。2026年春には、BIMデータから書き出された図書を対象とした「BIM図面審査」を開始し、新築する建築物のほぼ全てが経る確認申請にBIMデータを用いて行うことができるようになる予定だ。

こうした中、同省は「第14回建築BIM推進会議」を3月に実施。各部会・関係団体・林野庁などが活動報告を行った。

このうち、建築BIM環境整備部会の活動報告では「令和6年度建築分野におけるBIMの活用・普及状況実態調査」結果などを発表。調査対象は(公社)日本建築士会連合会、(一社)日本空調衛生工事業協会、(一社)住宅生産団体連合会などの13団体、調査期間が1月7日~2月3日となっている。なお、同実態調査は令和4年度にも行い、今回比較調査も実施した。

全体のBIM導入割合は、令和4年度が48・4%に対し、令和6年度が58・7%と10ポイント以上増加。分野別では専門設計事務所・総合建設業・専門工事会社で、令和6年度の方が令和4年度より導入している割合が5ポイント以上高かった。

加えて、1~100人規模の企業、101人以上の企業いずれも、令和6年度の方が令和4年度よりも導入している割合が増加。さらに、東京・愛知・大阪、その他の地域いずれも、令和6年度の方が令和4年度よりも導入している割合が上昇していることがわかった。

BIM導入の契機は

BIMによる効果・メリットが得られた場面については(複数回答)、「3Dでの可視化によるコミュニケーションや理解度の改善」(82・7%)、「顧客に対して良い印象を与えられた」(63・8%)、「設計図書間での整合が図りやすくなった」(42・9%)などの順で高かった。そして、令和6年度の方が令和4年度より5ポイント以上高い項目は「手戻りや調整の減少によるプロジェクトの円滑化」だった。

今後のBIM導入予定では、3年以内に導入する予定がある、もしくは導入に興味がある部署の割合は令和4年度が58・5%に対し、令和6年度が54・8%。総合設計事務所では令和6年度の方が令和4年度より導入する予定がある、もしくは興味がある割合が高かったが、専門設計事務所、専門工事会社では割合が低かった。

BIMを導入しない理由では(複数回答)、「CAD等で現状問題なく業務を行うことができているため」(73・7%)、「発注者からBIM活用を求められていないため」(68・7%)、「業務をBIMに切り替えた場合、習熟するまで業務負担が大きいため」(56・4%)などの順で高かった。そして、令和6年度の方が令和4年度より5ポイント以上高い項目は「既にBIMを活用しない仕組みで高効率な業務体制等を構築できているため」だった。

導入に興味がある・3年以内に導入の予定がある企業におけるBIM導入の契機については(複数回答)、「BIMの導入による費用対効果が明らかになること」(72・4%)、「公共発注でBIM活用が求められること」(69・4%)、「BIMに係るコスト(ソフト・人材育成等)が低減すること」(68・4%)などの順で高かった。そして、令和6年度の方が令和4年度より5ポイント以上高い項目は「BIMの導入による費用対効果が明らかになること」、「テレワークが進展すること」だった。

BIM導入

確認申請負荷削減

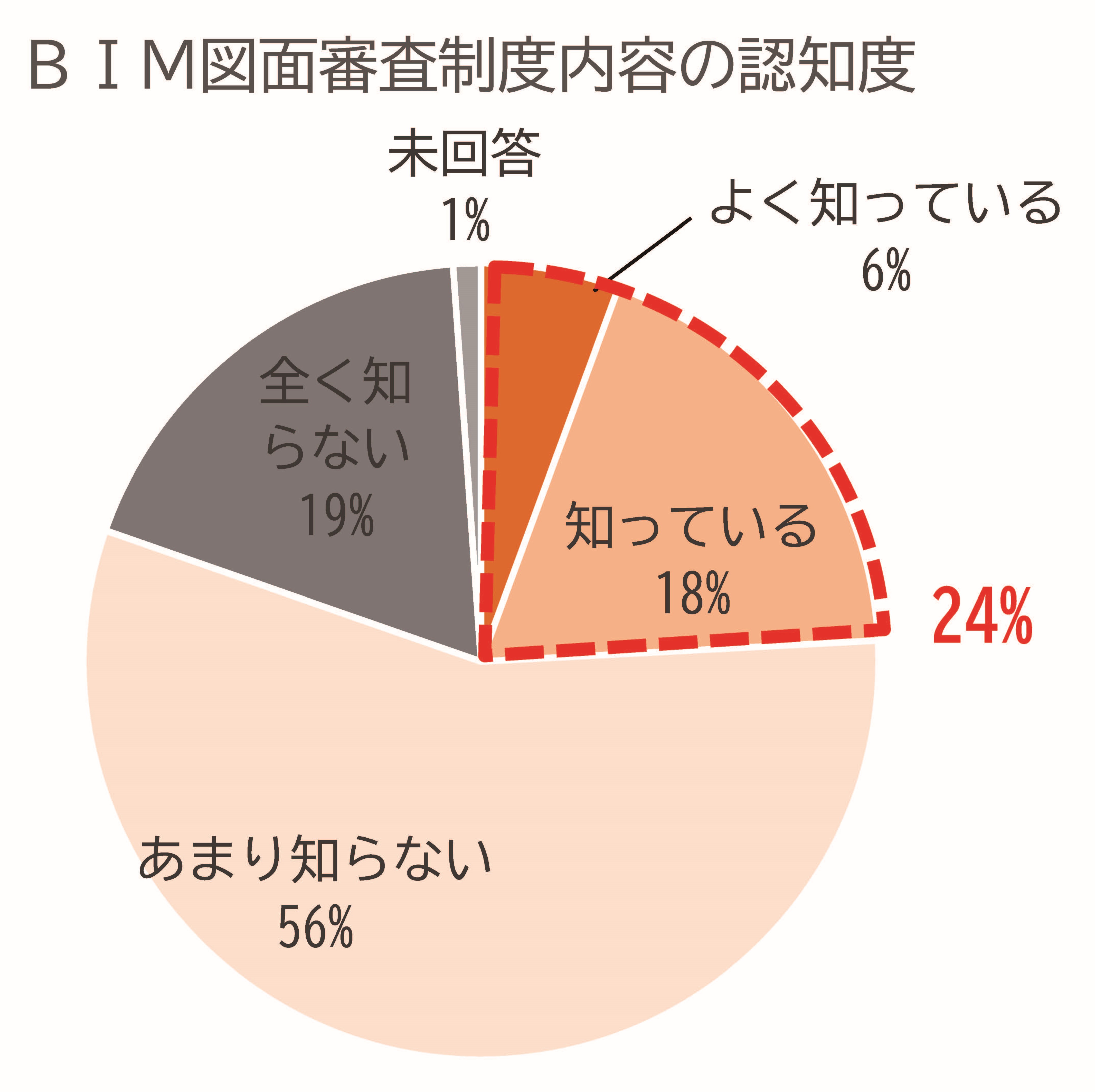

また、国土交通省が昨年8~9月に実施した「BIM図面審査利用意向等に関するアンケート」の結果によると、「BIМ図面審査」の認知度は半数以上が名称を見聞きしたことがあるものの、制度内容に対する認知度は低かった。さらに、「BIМ図面審査」に期待することでは、BIМ図面審査のメリットの一つである作業負荷の削減と、新しい制度に対してのわかりやすさや適切な整備が特に求められていることがわかった。

このような背景の中、国土交通省は「建築GX・DX推進事業」において、BIM導入費やBIMコーディネーター等費、BIMモデラ―費、LCA算定に要する費用などを支援している。ぜひ確認してほしい。

【同事業HP】

建築GX・DX推進事業実施支援室

【日本住宅新聞2025年4月25日・5月5日合併号より一部抜粋】

.jpg)

.png)